中小企業の社長が毎年の役員報酬を「なんとなく」で決めていると、知らないうちに大きなお金を損しているかもしれません。

「去年と同じでいいや」「税理士に任せてるから大丈夫」と思っている方は要注意です。

2025年からは、税金や社会保険の制度がいくつも変わる予定です。

そのため、これまで通りのやり方では損をしてしまう可能性があります。

この記事では、社長が本当に得するために知っておきたい最新の制度やテクニックを、できるだけわかりやすく紹介します。

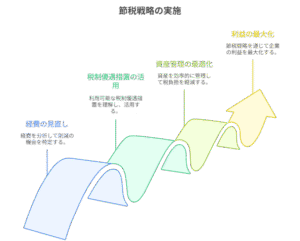

✅ 昔のやり方はもう通用しない?役員報酬だけの節税は限界に

これまでは「社長の役員報酬をちょっと上げれば会社の税金が減る」といった簡単な方法で節税できましたが、

2025年以降はそうはいきません。

理由は以下の通りです:

-

社会保険料の会社負担が年々重くなっている

-

節税用の保険商品に規制がかかり、使いづらくなっている

-

退職金の取り扱いについて、税務署のチェックが厳しくなっている

-

電子帳簿保存法やインボイス制度など、会計ルールが厳格化している

そのため、「役員報酬だけ」で調整する節税方法は限界があります。

これからは、制度を組み合わせた“賢いやりくり”が必要です。

✅ 社長がこっそり得する!?おすすめ制度5選

あまり知られていないけれど、使えば大きな差がつく「社長が得する制度」を5つ紹介します。

① 社長の勉強費用は会社で負担できる

AIや経営、マーケティングなどのセミナー・講座に参加する際、その費用は会社の「研修費」として経費にできます。

つまり、個人で払うより税金がかからず、お得に学べます。

さらに、「IT導入補助金」や「デジタル化支援」などの制度を使えば、費用の一部を補助してもらえることもあります。

② 社宅制度で家賃を節税に変える

自宅を会社が借り上げ、社長が住む「役員社宅制度」を利用すると、

家賃の大部分(50〜90%)を会社の経費にできます。

例:家賃月20万円 → 会社が18万円を負担 → 年間216万円の節税に!

※「社宅規程」などのルールを整備することが大切です。

③ 出張日当は“税金ゼロ”で受け取れる

会社に「旅費規程」があれば、出張ごとに「日当(5万円など)」を受け取ることができます。

これは税金も社会保険料もかからない、いわゆる“非課税の収入”です。

出張の多い社長にとっては、第二の手取り収入となり得ます。

④ 福利厚生を活用して“自分にもご褒美”を

福利厚生制度を社員全体に向けて設けると、社長自身も対象に含められます。

たとえば:

-

誕生日祝い・結婚祝い・出産祝い

-

健康診断や予防接種の補助

-

お見舞いや弔慰金 など

これらは会社の経費として処理され、受け取る社長にも税金がかかりません。

⑤ 退職金で“がっつり節税”するには5年計画で

社長が退任時にもらう退職金は、きちんと計画すれば非常に大きな節税効果があります。

例:

在任15年、最後の給料1000万円

功績倍率2.5倍 → 退職金3750万円

約2200万円までは税金ゼロ

残りは“半分にだけ”税金がかかる(退職所得控除)

※「役員退職慰労金規程」などの整備と、議事録の記録が必要です。

✅ 2025年の制度変更にどう備える?

これからの時代、ただ給料を調整するだけでは不十分です。特に次の2点には要注意です。

● 退職金の税制が変わるかも?

現在、退職金には大きな「控除(税金の優遇)」がありますが、政府がこの制度の見直しを検討中です。

変更前に準備を始めておくのが得策です。

● 「給料を上げなくても節税できる」制度がある!

「所得拡大促進税制」という制度を活用すれば、給料を大きく増やさなくても、教育費や人件費の維持で

法人税の控除を受けられます。

この制度は、社長の給料には直接関係しませんが、会社全体での節税効果が高いため、経営判断に役立ちます。

✅ まとめ:損をしない社長は制度を知っている

社長の役員報酬は、単なる“お金の受け取り”ではありません。

経営・節税・将来の資産づくりまでを含んだ「戦略設計」の一部です。

知っているか知らないかで、数百万円の差がつくこともあります。

この記事で紹介した制度をきっかけに、まずは1つ、取り組んでみてください。